31 июля 1941 года в широкий прокат вышел фильм Александра Роу «Конёк-горбунок» по одноимённой сказке в стихах Петра Ершова. Центральные роли в ленте исполнили Пётр Алейников, Марина Ковалёва и Георгий Милляр. Лента стала первой цветной киносказкой в СССР. Работа над фильмом завершилась уже во время Великой Отечественной войны, и «Конька-горбунка» показывали одновременно с кинохроникой фронтовых событий.

31 июля 1941 года на экраны советских кинотеатров вышел фильм Александра Роу «Конёк-горбунок» по одноимённой сказке Петра Ершова. Картина стала первым цветным фильмом-сказкой в Советском Союзе.

В центре сюжета — история о том, как старый и злобный царь сказочной страны Афрон задумал жениться на прекрасной и юной Заре-Зарянице. Раздобыть невесту поручают крестьянскому сыну Иванушке, а помогает ему волшебный друг — Конёк-горбунок.

Центральных персонажей сыграли знаменитые в то время артисты Пётр Алейников, Марина Ковалёва, Георгий Милляр и Александр Жуков. Режиссёр и съёмочная группа использовали новейшие технологии кинопроизводства, сказочную атмосферу создавали в живописнейших местах СССР, а актёрам во время съёмок даже приходилось идти на риск.

«Загадка «Конька-горбунка» в полной мере ещё не разгадана, картину часто обходили стороной. Но чем дальше мы отстаём от неё, тем удивительнее и значимее она становится», — отметила в беседе с RT ведущий научный сотрудник ВГИК, доцент, член Союза кинематографистов РФ Нина Спутницкая.

«За горами, за лесами, за широкими морями...»

Автору сказочной поэмы «Конёк-горбунок» Петру Ершову было всего 18 лет, когда он завершил работу над прославившим его произведением.

Оценить сочинение он попросил трёх выдающихся литераторов: Пушкина, Жуковского и Плетнёва. Есть мнение, что Пушкин отредактировал рукопись: в частности, добавил первые четыре строки. Он высоко оценил талант юного поэта.Текст был опубликован вскоре после написания, в 1834 году, усилиями издателя и продавца книг Александра Смирдина, друга Петра Плетнёва. По цензурным соображениям из произведения удалили колкие замечания о светских и духовных властях. Полная версия увидела свет только в 1856 году, а затем неоднократно переиздавалась в Российской империи и в СССР.

В «Коньке-горбунке» Ершов объединил и по-своему интерпретировал сюжеты нескольких народных сказок: это прежде всего «Сивка-Бурка», где появляется конь-помощник, а также «Жар-птица» и «Василиса Прекрасная», которые легли в основу приключений Ивана и его верного друга Конька.

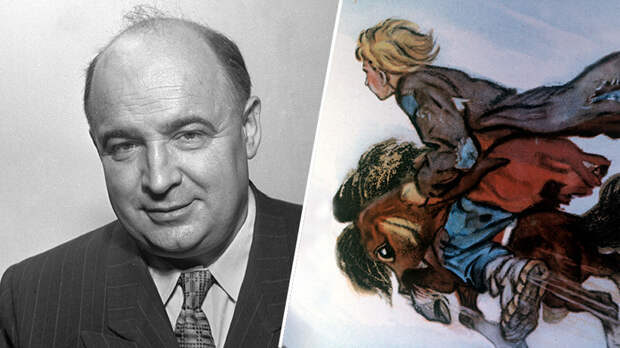

Над сценарием к фильму Александра Роу работал его давний товарищ Владимир Швейцер. Он, в свою очередь, значительно переделал текст Ершова. Автор не отрицал, что не готовит основу для прямой экранизации.

«Народная сказка «Конёк-горбунок» — прекрасный материал для весёлого, сатирического, содержательного по мысли и чудесно-фантастического фильма. В работе над сценарием я использую нe только вариант сказки П. Ершова, но и другие многочисленные варианты. Опыт моей работы над сценарием сказочного фильма «Василиса Прекрасная» убеждает в том, что задача драматурга при переводе народной сказки на сложный синтетический язык кинематографа не может ограничиться только простой экранизацией, а заключается в создании нового — кинематографического — варианта сказки», — отмечал Швейцер в беседе с изданием «Вечерняя Москва».

Так, сценарист использовал оригинальный стихотворный текст, но мог и переходить на прозу даже в ключевых сценах. Были опущены некоторые эпизоды из сказки Ершова — например, поиски подвенечного платья.

Персонажи стали более гротескными — в духе совместных работ Швейцера и Роу: в 1939 году вышла лента «Василиса Прекрасная», а позже кинематографисты сотрудничали, создавая «Кащея Бессмертного».

«По всем формальным признакам «Конёк-горбунок» не оборонный текст, но сказка Роу консолидировала зрителей, став гимном бесстрашию и оптимизму, представила убедительный образ неунывающего, несломленного народа. Заразительно смеющийся Иван противостоит всем невзгодам», — объяснила Нина Спутницкая.

Как и в случае со Швейцером, Роу привлёк к съёмкам актёров, с которыми работал постоянно: это были Георгий Милляр, Лев Потёмкин, Александр Жуков. Главного героя Иванушку сыграл популярный в те годы артист Пётр Алейников.

Зарёй-Заряницей на экране стала Марина Ковалёва. К тому моменту она уже снялась в лентах «Семиклассники» и «Тимур и его команда», а работу на площадке «Конька-горбунка» совмещала с учёбой в десятом классе. Чтобы юная артистка смогла окончить школу и одновременно построить карьеру, родители Ковалёвой переехали в Ялту. Местная киностудия тогда была базой «Союздетфильма», под эгидой которого велось производство «Конька-горбунка».

В Верхней Ореанде съёмочная группа разбила стан разбойников, на ялтинском стадионе построили декорации царского двора. В «Чайкиной горке» снимали сцены ярмарки.

В Ялте располагался важный для «Союздетфильма» и, в частности, команды Роу объект — единственный на весь СССР павильон для подводных съёмок. Он был необходим, чтобы воплотить сцены в морском царстве, куда Иванушка отправляется за Зарёй-Заряницей. По задумке Швейцера, корабль с героиней проглатывает Чудо-юдо рыба кит.

И даже подводной и воздушной съёмками замысел Роу не ограничивался. Режиссёр собрал в ленте множество сложных, передовых технологий.

«Чуть больше фантастики»

Технология съёмки в цвете «бипак», использованная в фильме, была разработана Научно-исследовательским кинофотоинститутом ещё в 1931 году, однако Роу впервые в СССР применил цветную плёнку при создании фильма-сказки.

Методика заключалась в том, что съёмка велась одновременно на две плёнки: сине-зелёную и красно-оранжевую. При проявке негативы отпечатывались на одной плёнке с двух сторон. Цветовой гаммы плёнок было недостаточно, чтобы передать все оттенки, и для получения более естественного изображения позитив тонировали дополнительно.

Цвет, однако, не был сугубо техническим нововведением. Для эпизодов в деревне, царском дворце и фантастическом мире Роу выбрал отдельные палитры.

Нина Спутницкая обратила внимание, что эстетическое решение позволило кинематографистам воплотить смелые идеи в плане содержания киносказки.

«Поскольку фильм был экспериментальным в отношении цвета, режиссёр позволил себе чуть больше фантастики, чем в предыдущей картине — оборонной сказке «Василиса Прекрасная»: эффектные эпизоды в морском царстве, полёт Ивана по небу. По-прежнему важным слагаемым сказки Роу были сцены с животными. В «Коньке-горбунке» много юмора, непосредственности, приключений, но структура сказочного путешествия и волшебная атрибутика в фильме сохранены», — рассказала эксперт.

Чтобы показать на экране сказочные чудеса, кинематографисты прибегали к комбинированным съёмкам. Для этого в «Союздетфильме» был организован специальный отдел. Основная часть его работы заключалась в том, что художники дорисовывали на плёнке спецэффекты, причём им также впервые в истории советского кинематографа пришлось работать в цвете.

Несмотря на внедрение технологий, значительное место по-прежнему отводилось реальным съёмкам. Так, на съёмках сцены, где Иван попадает в подводное царство, дублёру Петра Алейникова, пловцу Осману Кумукову, пришлось прыгать в море в восьмибалльный шторм. Местом действия стала природная достопримечательность — скала Айвазовского в Алупке.

Съёмки фильма «Конёк-горбунок» завершились в мае 1941 года. Заканчивать работу над лентой кинематографистам пришлось в первый месяц Великой Отечественной войны.

«Иванушка — народный герой»

Несмотря на трагические события, фильм дошёл до зрителя, как только был готов к показу. «Конька-горбунка» показывали в кинотеатрах одновременно с военной кинохроникой.

«Несмотря на магию и чары, Иванушка — народный герой, крестьянский сын, а знаменатели его победы — смелость, ловкость и бесстрашие. Это оказалось кстати в момент выхода фильма — после объявления войны с фашистской Германией. Цветной вариант был выпущен на экраны московских кинотеатров «Первый» и «Форум», — подчеркнула Нина Спутницкая.

Александр Роу планировал отправиться на фронт добровольцем и снимать кинохронику, однако начальство не разрешило. Постановщик участвовал в съёмках «Боевого киносборника», а затем снял новую сказку — «Кащей Бессмертный», она должна была поднять дух солдат и продемонстрировать заботу о подрастающем поколении даже в военное время.

Через два десятка лет лента была удостоена почётного диплома международного кинофестиваля в Бергамо (1961), а позже — золотой медали международного кинофестиваля детского фильма в Киото (1981).

После фильма Александра Роу вышли и другие экранизации «Конька-горбунка». В 1947 году состоялась премьера мультфильма Ивана Иванова-Вано, который постановщик обновил в 1975-м. А в 2021 году российский режиссёр Олег Погодин представил игровой фильм с Антоном Шагиным и Паулиной Андреевой в главных ролях.

Однако первая экранизация сегодня не забыта. В январе 2025 года представители Госфильмофонда сообщили, что сотрудники организации отреставрируют картину. Директор аналитического департамента Госфильмофонда Анастасия Вознесенская в беседе с телеканалом «Россия К» отмечала, что специалистам предстоит восстановить оригинальные негативы.

Однако технические возможности плёнок «бипак» не позволяли передать все краски реальности. При реставрации эксперты будут опираться на технологию, предполагающую использование трёх, а не двух основных цветов, что позволит показать на экране более естественную гамму.

Тем не менее, по замечанию директора производственного департамента Госфильмофонда Леонида Коновалова, кинематографисты будут стараться сделать изображение аутентичным.

Нина Спутницкая отметила, что много лет спустя фильм «Конёк-горбунок» остаётся интересным в разных аспектах.

«Сегодня мы воспринимаем эту сказку и как документ эпохи, сказку военных лет, и как эстетический феномен: удивляемся волшебству находчивых кинематографистов, радуемся обаянию героев и удивительным, «ламповым», как сейчас принято говорить, спецэффектам и цветовому решению», — подытожила эксперт.

Свежие комментарии