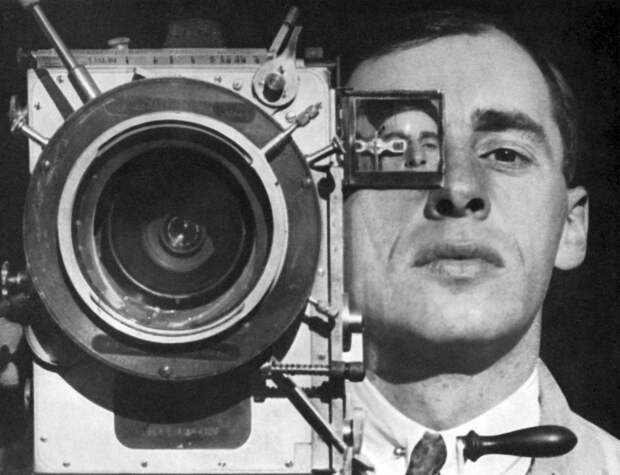

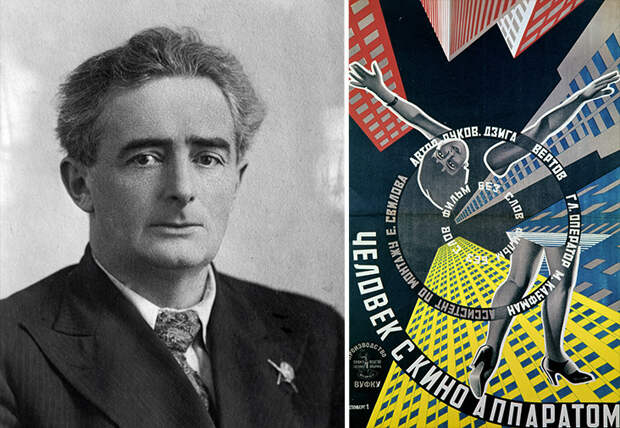

22 мая в прокат выходит восстановленная версия фильма 1929 года «Человек с киноаппаратом». Автор реконструкции — киновед, историк кино Николай Изволов — вернул культовой ленте Дзиги Вертова оригинальные титры, исправил ошибки монтажа, которые присутствовали в широко известной копии, а также дополнил ленту музыкой, указанной в сценарии режиссёра.

В интервью RT Изволов рассказал о ходе работы над фильмом, оценил международный интерес к лентам Вертова, а также раскрыл, какие идеи режиссёра намного опередили своё время.— 22 мая в прокат выйдет восстановленная вами версия картины Дзиги Вертова «Человек с киноаппаратом», которую называют величайшим документальным фильмом в истории. С чего началась работа над его восстановлением, что натолкнуло вас на эту идею?

— Прогуливаясь однажды по коридорам Красногорского архива кинофотодокументов, я обратил внимание на выставку фотографий — кадров из знаменитого фильма Вертова. Меня удивило, что заглавные надписи на этих снимках были набраны не тем шрифтом, который мы привыкли видеть в этой картине. Так я понял, что в Красногорске хранится альтернативная копия фильма — как оказалось, именно она и является его исходником. Отличия не исчерпывались шрифтом, поэтому я решил восстановить полноценную копию с того оригинального негатива, который хранится в Красногорском архиве.

Также я решил восстановить и оригинальную музыку. Вертов сочинил специальный музыкальный сценарий для фильма. Он сохранился в Российском государственном архиве литературы и искусства.

Также я использовал для сравнения материалы, полученные в нидерландском Институте кино EYE: Вертов, путешествуя по Европе в 1929 году, оставил там копию фильма, которую показывал в Голландии. Она сохранилась — это оригинальный позитив. Естественно, его тоже нужно было изучить: проверить, есть ли там дополнительные кадры или какие-то другие особенности.

— Как получилось, что оригинал фильма был утрачен?

— Негатив никогда не пропадал: он находился в Российском государственном архиве кинофотодокументов в Красногорске. Просто киноведы редко туда заглядывали. Ведь есть ещё Госфильмофонд — один из крупнейших мировых архивов, где также хранилась копия этого фильма. Более того, именно Госфильмофонд, будучи членом FIAF (Международной федерации киноархивов), вероятно, и распространил эту копию по всем мировым архивам.

Но вот парадокс — эта копия не была отпечатана с исходного негатива. В результате весь мир пользовался версией, имевшей мало общего с оригиналом.

— Как произошла подмена?

— Изначально негатив хранился в Госфильмофонде, но в 1952 году был передан в Красногорский архив. Госфильмофонд сделал копию на звуковой рамке кадра, а не на немой. Разница существенна: при переходе на звуковое кино кадр уменьшился примерно на 1/6, так как часть площади занимала фонограмма. Они также подготовили новые титры, поскольку оригинальные заглавные кадры у них отсутствовали, а некоторые кадры были неправильно, зеркально ориентированы.

— Вы правильно ориентировали кадры Михаила Кауфмана, снятые с помощью зеркала, восстановили оригинальные вступительные надписи и музыку. Что ещё потребовалось восстановить?

— Пожалуй, вы перечислили основные изменения. Но, хотя их не так много, все они важны. Реставрация фильма — это не просто техническая процедура, а поддержание его жизни в культурном пространстве. Без такой «гигиенической» работы фильм рано или поздно просто перестанет существовать.

— Вы работаете с аналоговыми материалами, а затем переводите результаты работы в цифровой формат?

— Плёнки остаются нетронутыми, вся работа ведётся с цифровыми копиями. В киноархивах сканеры позволяют оцифровывать материал в 2К или 4К-разрешении. Для чёрно-белого кино этого достаточно. Сейчас кинотеатры работают с цифровыми проекторами, поэтому восстанавливать фильмы на киноплёнке уже не имеет смысла.

— Что касается музыки: разные коллективы, в том числе The Cinematic Orchestra, предлагали свои версии саундтрека. Удавалось ли им хотя бы частично угадать исходный замысел Вертова?

— У этих музыкантов не было задачи воссоздать оригинальную музыку. Каждый вкладывает в композиции собственное восприятие фильма. Например, сейчас считается, что к этому фильму хорошо подходит авангардная музыка.

Когда мы восстановили оригинальную партитуру, меня удивило, что в ней было много элементов из произведений французских композиторов XIX века. Было важно, чтобы музыка была знакома как русским, так и французским исполнителям—тапёрам.

На мой взгляд, пусть это и прозвучит крамольно, созданная Вертовым музыкальная компиляция — не самая удачная в сугубо музыкальном плане. Однако её всё равно важно восстановить, ведь это оригинальный замысел автора.

— «Человек с киноаппаратом» — не первая картина, которую вы отреставрировали. Как производится такая работа, что в ней самое сложное и интересное?

— Самое сложное и интересное — найти деньги на эту работу. Научная часть работы не требует больших вложений, а практические манипуляции — изготовление копий, монтаж, очистка — уже требуют времени, оборудования и квалифицированных специалистов.

Киностудии такими работами почти не занимаются, у них нет соответствующей статьи расходов. У Министерства культуры — тоже. Архивы, которые в теории должны этим заниматься, перегружены своей основной работой: хранением, идентификацией фильмов, плановой обработкой.

Все понимают, что эту работу нужно делать, но необходимо найти деньги — через Минкульт, гранты, фонды, инвесторов или меценатов.

— Помогают ли в работе новые технологии — например, ИИ?

— Пока что ИИ применяется в основном для автоматической очистки изображения от царапин. Однако нейросети могут далеко не всё: например, при работе над «Человеком с киноаппаратом» процесс очистки и стабилизации изображения потребовал работы восьми-девяти опытных специалистов на протяжении шести месяцев. Всё равно это была преимущественно ручная работа.

— Фильм «Человек с киноаппаратом» относится ко всемирному культурному наследию, есть ли интерес к вашей работе со стороны зарубежного киносообщества?

— Интерес зарубежные коллеги, конечно, проявляют, но только на неформальном уровне, официальное сотрудничество им сейчас запрещено — если говорить о западных странах. Об этом мне рассказывали сотрудники европейских архивов.

Ранее восстановленные мной картины Вертова «Годовщина революции» и «История Гражданской войны» стали на западных кинофестивалях настоящей сенсацией. А документальный фильм о восстановлении всех трёх картин Вертова будет показан в июне этого года в Шанхае.

— «Человек с киноаппаратом» — авангардное даже для современности произведение. Вертов, как и некоторые другие кинематографисты, занимался поисками абсолютного языка кино. Почему их не удовлетворяло сюжетное кино?

— По окончании Первой мировой войны во всём мире оживились поиски кинематографических приёмов, новых форм языка. Европейцы большей частью адаптировали направления живописи: кубизм, футуризм, абстракционизм, сюрреализм просто перекочевали на киноэкран.

Наши кинематографисты отказывались от старого — сюжетного, литературного буржуазного кино. Новое кино должно было быть революционным.

Вертов шёл вперёд в документальном направлении, создал очень много интересного и нового. Но его мало понимали. Всё-таки зрители любят смотреть сюжетное кино. Оно должно быть разным — не только документальным, или научно-популярным, или революционным, или мелодраматическим. Его должно быть много.

— Какие из открытых Вертовым приёмов сейчас широко применяются в кинематографе?

— Его задачей было прежде всего уловить жизнь такой, какая она есть, в её быстро меняющихся формах. Зафиксировать её было трудно, поскольку киноаппарат вместе со штативом, кассетой с плёнками и остальным оборудованием весил за 30 килограммов. Операторы были молодые крепкие ребята, но даже им было трудно бегать с таким весом.

Поэтому у Вертова были так называемые разведчики, которые ходили по городу, узнавали, что где происходит, вызывали друг друга и организовывали спонтанные съёмки. В этом смысле современная ситуация, когда многие люди могут снять на мобильный телефон события, которые происходят прямо вокруг них — это идеальная реализация вертовских идей 1920-х годов.

— Вертов ставил во главу угла композицию произведения, монтаж. Насколько эта его идея актуальна сегодня?

— В 1920-х монтаж показался удивительным и важным выразительным средством. Вертов писал: «Ты идёшь по улице г. Чикаго сегодня, в 1923 году, но я заставляю тебя поклониться покойному т. Володарскому, который в 1918 году идёт по улице Петрограда и он отвечает тебе на поклон». Кинематограф — это было действительно футуристическое средство, которое создавало несуществующий мир. Но прошло 100 лет — и очень многие вещи стали привычными и заурядными.

— Как правильно толковать идею Вертова о том, что киноаппарат не должен имитировать человеческий взгляд на реальность, поскольку имеет больше возможностей?

— Человеческий глаз — сложная и прекрасная система. Он быстро адаптируется, моментально привыкает к изменению освещённости. Киноаппарат — более неповоротливая машина. Но у него есть возможности, которых нет у человека.

Например, макросъёмка или микросъёмка: можно, как через микроскоп, снимать вещи, которые невооружённый глаз не видит. Можно манипулировать движением — на замедленной скорости видно огромное количество внутренних человеческих переживаний, которые глаз просто не улавливает.

В принципе, Вертов был прав, просто глаз не становится от этого хуже. И современные камеры всё больше приближаются к возможностям человеческого глаза.

— В Германии и СССР авангардные эксперименты в искусстве были принудительно свёрнуты к концу 1930-х, сам Вертов попал в опалу. Каким был бы современный кинематограф, если бы политика и затем Вторая мировая война не вмешались в его развитие?

— Эволюция кинематографа зависит от очень многих вещей: техники и технологий, опыта кинозрителей, экономики, эстетических влияний, политической ситуации. Но она в любом случае идёт вперёд. Хотя кинематографисты СССР долго были изолированы от мира, они всё равно коммуницировали с коллегами, и кинематограф развивался в общем процессе. Я думаю, что тот кинематограф, который мы сейчас видим — это абсолютно естественный результат эволюции кинематографических средств во всех странах.

Свежие комментарии