Впечатления тех, кто побывал на орбите, настолько сильны, что любой космонавт с радостью вернулся бы туда снова. Об этом в эксклюзивном интервью RT в преддверии Дня космонавтики рассказал космонавт, Герой Советского Союза Александр Баландин. Его полёт проходил с 11 февраля по 9 августа 1990 года, и, помимо научных работ, Баландин тогда реализовал программу «Космос— Человек — Культура», в рамках которой Знамя Мира Николая Рериха побывало в межзвёздном пространстве.

По словам космонавта, в его профессии нет места страху: каждый участник полёта проходит длительную подготовку, и на нём лежит большая ответственность за его действия. Кроме того, Баландин объяснил, почему среди его коллег много верующих и какие традиции и приметы существуют в их работе.— Александр Николаевич, верно ли, что ваша космическая миссия была уникальной? Ведь тогда впервые реализовали большую программу «Космос — Человек — Культура», которая проводилась под Знаменем Мира, разработанным Рерихом...

— Эта программа была неофициальной — она не входила в основной план полёта. Я занимался ею в свободное от основной работы время, а его было очень немного.

У меня были друзья в Ленинграде, и Николай Беляк, руководитель Ленинградского интерьерного театра, предложил такую задумку. Суть была в следующем: они подготовили для меня своеобразный дневник-календарь на каждый день моего полугодового полёта.

Каждая страница соответствовала определённой дате: дням рождения поэтов, композиторов, памятным событиям. Там были их краткие биографии, а если речь шла о композиторе, то на дискете прилагалась его музыка. Они даже хотели, чтобы я, пролетая, например, над Индией — местами, связанными с Рерихом, — слушал музыку, смотрел на Землю и записывал свои впечатления в дневник.

Каждый лист дневника содержал чистую страницу для записей, но заполнить их удавалось редко — разве что перед сном или в редкие выходные. Хотя на орбитальной станции выходные — понятие условное, поскольку проводятся технические работы, уборка и т. д. Впоследствии дневник я передал в Музей космонавтики на ВДНХ.

А ещё мы с Толей Соловьёвым во время выхода в открытый космос взяли Знамя Мира, оставили его снаружи станции. А через неделю, во время следующего выхода, я его забрал и, вернувшись на Землю, вновь отдал в Интерьерный театр.

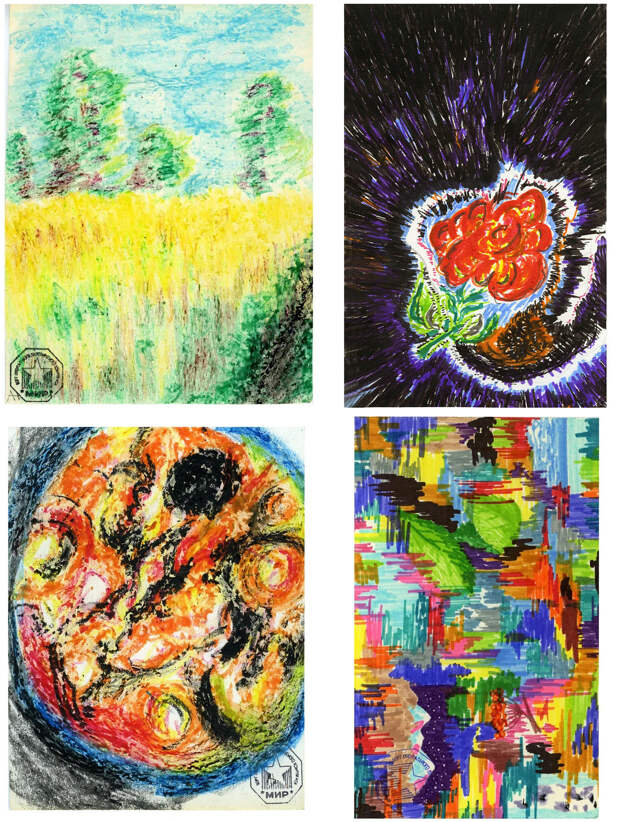

Что-то из программы «Космос — Человек — Культура» получилось воплотить, что-то нет, но в любом случае это был интересный опыт. А ещё это подтолкнуло меня к рисованию.

— То есть до полёта вы не рисовали и не писали стихи?

— Никогда. Если бы мне раньше сказали, что я буду что-то сочинять или рисовать, я бы, наверное, даже обиделся (смеётся). Но в космосе появилось какое-то новое состояние…

Однажды наш тренер по физкультуре, Игорь Фетисов, увидел мои рисунки и воскликнул: «Да у тебя крыша поехала — взялся за рисование!» Это услышала моя дочка, которая тогда ещё не выговаривала букву Р. Как-то у нас дома были гости, они разглядывали рисунки и спрашивали: «Как это у тебя получилось?» А она серьёзно так отвечала: «Это у папы клыша поехала…»

— Есть ли у космонавтов свои профессиональные шутки или темы для юмора?

— Честно говоря, особых космических тем для шуток не было. Всё как в обычном общении — что-то возникает спонтанно. Разве что уже в эпоху МКС, когда против России начали вводить санкции, российский экипаж якобы потребовал, чтобы американцы в течение суток её покинули. Не всерьёз, конечно.

— Помогает ли чувство юмора в вашей профессии? Насколько оно развито у космонавтов?

— Развито и, безусловно, помогает. Например, у нас на борту были фонотека и библиотека. Как-то я нашёл старинную песенку «У самовара я и моя Маша». А в ЦУП работала девушка Маша по научной программе. Когда в выходной день она вышла на связь, я сказал: «Маша, послушай!» — и включил эту песню. В ответ услышал: «Александр Николаевич, ну что вы меня заставляете краснеть на весь ЦУП!» (Смеётся.) Вот такие моменты возникали спонтанно.

— Были ли какие-то необычные эпизоды во время полёта?

— Многие истории сторонним людям будет сложно понять, потому что их смысл считывается из контекста. Но расскажу, например, как мы загорали на орбите. На станции «Мир» было около десятка иллюминаторов. Большинство — со специальными стёклами, не пропускающими ультрафиолет. Но два иллюминатора диаметром 40 см были кварцевыми и предназначались для научного оборудования. Когда аппаратуру снимали, мы иногда использовали их для дезинфекции. Когда станция поворачивалась к Солнцу, можно было быстро раздеться и буквально на секунды подставить тело под эти лучи. Дольше трёх — пяти секунд держать нельзя — к вечеру уже появится ожог. Но зато эффект антибактериальный был отличный, кожа становилась практически стерильной.

— Практикуются ли на орбите какие-то религиозные обряды?

— Интересная ситуация с мусульманскими астронавтами. Насколько я слышал, имамы делали для них особые послабления в молитвенной практике. Дело в том, что орбитальная станция на высоте 400 км делает полный оборот за 90 минут. За земные сутки космонавты видят 16 восходов и закатов. Так что соблюдать предписание молиться на восходе и при заходе солнца вряд ли у кого-то получилось бы.

Если говорить о российских космонавтах, то практически все мы крещёные. Лично я, например, хотя и не посещаю церковь регулярно, но внутри ощущаю некую веру. Ни существование Бога, ни его отсутствие не доказуемы. Однако есть внутреннее чувство, что существует нечто высшее, во что хочется верить. Даже убеждённые атеисты часто признают это.

Многие экипажи перед полётом получают благословение. Помню, Александру Викторенко перед стартом подарили Библию. Эта традиция сохранилась и на МКС — космонавтам дарят иконы, которые потом размещают на станции. Даже если человек не глубоко религиозен, подобные символы веры создают психологический комфорт в экстремальных условиях космоса.

После приземления 9 августа 1990 года мы проходили реабилитацию на Чёрном море. Там мы познакомились с архиепископом Антонием (в миру — Владимиром Ивановичем Москаленко), бывшим подводником. Он тогда возглавлял епархию в Черновцах на Украине и пригласил нас в гости.

Мы с тренером Игорем Фетисовым приняли приглашение. Епископ организовал для нас интересную экскурсию. Его помощник Иван возил нас по разным местам — мы видели много церквей, ещё разрушенных после войны. Меня поразило, что Иван, проезжая мимо любой церкви, даже разрушенной, обязательно крестился. С тех пор, когда я проезжаю мимо храмов, то иногда тоже крещусь, а если нет — всегда вспоминаю Ивана. Это произвело на меня сильное впечатление — искренняя, глубокая вера.

— Ваша профессия связана с большими рисками, но при этом космонавты являются учёными, исследователями и, наверное, мыслят рационально и логично. Но, может, и у космонавтов есть какие-то приметы — как, например, у моряков? Если да, то какие?

— Особых суеверий у космонавтов нет. Разве что есть одна печальная традиция — не назначать старты на 24 октября, день катастрофы 1960 года, когда на старте взорвалась ракета и погибли многие специалисты во главе с маршалом Неделиным. Но это скорее дань памяти, чем примета.

Если говорить именно о традициях, то, когда экипаж едет на автобусе к стартовой площадке, обязательно звучит песня «Земля в иллюминаторе». Есть и ещё одна традиция, её основоположником считается Юрий Гагарин. По пути к площадке автобус останавливается, и экипаж мочится на переднее правое колесо.

Кроме того, за сутки до старта мы обязательно смотрим фильм «Белое солнце пустыни». Теперь просмотр этой ленты вызывает у меня особые чувства — он напоминает о космосе, хотя действие происходит на Земле. Те, кто побывал на орбите, получают впечатления настолько сильные, что любой космонавт с радостью бы вернулся туда снова.

— Можно ли их сравнить с чем-то на Земле?

— Нет, это несравнимо. Особенно открытый космос. Шлем скафандра практически полностью прозрачный, и перед тобой открывается вся панорама. Это не просто глубина, это ощущение бесконечности. Оно поражает сразу. А Земля — ты видишь её целиком, круглую, живую. За семь часов нашего выхода мы пролетели над всеми континентами и океанами. Даже когда занят работой, невозможно отвлечься от этого вида.

— Не пугает космическая бездна?

— Во-первых, нас долго готовили. Во-вторых, во время выхода всё внимание сосредоточено на работе — малейшая ошибка может стоить жизни. Эта ответственность, необходимость чётко выполнять задачи просто не оставляет места страху.

— Сегодня на МКС официально установлен сухой закон, но астронавт Клейтон Андерсон сказал однажды: «NASA скажет вам, что на борту МКС нет алкоголя. Как человек, который прожил там пять месяцев, я скажу вам, что это не так». Кому верить?

— Официально это запрещено. В своё время Алексей Архипович Леонов добивался, чтобы в космос, как на подводные лодки, разрешали брать красное вино в небольших бутылочках. Но Институт медико-биологических проблем запретил алкоголь — на всякий случай. Может быть, это и правильно.

— Космическая тема — в числе любимых у режиссёров художественного кино. Насколько правдоподобно показана работа космонавтов? Так, в фильме «Гравитация», который получил «Оскар», космонавты оторвались от корабля и начали вращаться на орбите без шансов на спасение...

— Специально я не смотрю фильмы о космосе, но иногда они попадаются в эфире. «Гравитацию» я помню. Выход в космос — это интересный момент, ответственный, напряжённый. Выходя, космонавт держится за поручни, у его скафандра есть два фала — связки с карабинами. Их нужно застегнуть, обязательно всё проконтролировать. Длина фала — метр. Если что-то случится и космонавт на метр отлетит от станции, то сам вернуться не сможет.

— И коллеги не смогут помочь?

— Могут помочь, если подойдут с поручнями. Но если отлететь на 1,5 м — уже никто не поможет. При всех неточностях кино стоит помнить, что это художественные фильмы. Если в них будут снимать профессиональных космонавтов, зритель будет недоволен, что на экране не артисты.

Мне нравится старый фильм «Планета бурь» о полёте на Венеру совместного экипажа русских и американцев. Я его с удовольствием посмотрел. Кстати, американцам этот фильм тоже понравился.

Свежие комментарии