После аварии на Чернобыльской АЭС Россия радикально повысила уровень безопасности объектов атомной энергетики. Об этом в интервью RT заявила доцент кафедры атомных электростанций ИГЭУ, руководитель Научно-образовательного центра высоких технологий в сфере тепловой и атомной энергетики Мария Вольман. По её словам, Россия успешно эксплуатирует и совершенствует водо-водяные реакторы ВВЭР, где оптимально сочетаются пассивные и активные системы безопасности.

Наряду с этим отечественная атомная отрасль разрабатывает технологии, которые решат проблему хранения радиоактивных отходов. Таким образом Россия приблизится к генерации чистой энергии, уверена специалист.— Авария на Чернобыльской АЭС была детально изучена. Как считаете, насколько объективны были выводы о случившемся?

— Напомню, что исходным событием аварии на ЧАЭС стал нестандартный эксперимент, который не был частью эксплуатационного регламента. Сотрудники станции сначала снизили мощность ниже уровня, предусмотренного программой эксперимента, потом решили поднять её. При этом они не учли сложные процессы отравления, происходившие в это время в реакторе, и отключили систему аварийного охлаждения.

Таким образом имел место человеческий фактор, истоки которого в низкой культуре безопасности. Свою роль сыграла и произошедшая незадолго до катастрофы передача руководства АЭС от «атомного министерства» Минсредмаша в Министерство энергетики СССР. Активно обсуждается и уровень подготовки работников Чернобыльской станции, наличие профильного образования.

Важно, что все выявленные экспертами причины катастрофы необходимо рассматривать в комплексе. Отбросив хотя бы одну из них, объективность выводов в целом будет утеряна. Например, ошибочно говорить лишь о проблемах с реакторами РБМК. Их конструктивные особенности повлияли на ход событий, но сами по себе не могли стать роковыми.

Нельзя сказать, что вопросам безопасности на момент аварии совсем не уделялось внимания. Значительный опыт эксплуатации ядерных реакторов уже был накоплен, действовали «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций», впервые введённые в 1973 году. Они устанавливали особые требования к ядерно опасным объектам. РБМК-1000 — это реактор уже второго поколения. Но после Чернобыля эти положения качественно изменились.

Почти 40 лет вопрос безопасности в отечественной атомной энергетике является абсолютным приоритетом. Действует принцип безопасного отказа, то есть при проектировании таких систем предпочтение должно отдаваться тем, которые основаны на пассивном принципе действия и свойствах внутренней самозащищённости. В таком случае при отказе системы АЭС переходит в безопасное состояние без необходимости инициировать какие-либо действия. Это «страхует» от человеческих ошибок.

Радикально изменился подход к квалификации сотрудников. Прежде всего, как мы уже упоминали, было сформулировано понятие культуры безопасности. Под ней подразумевается система ценностей, которая отвергает любое действие, способное даже потенциально противоречить целям безопасности. Носителем культуры безопасности должен быть каждый сотрудник АЭС.

К управлению ядерными реакторами допускаются лишь специалисты с профильным образованием, имеющие опыт работы на соответствующих должностях не менее трёх лет и получившие лицензию — разрешение на право ведения работ в области использования атомной энергии.

В подготовке, а также дальнейшем поддержании и повышении квалификации сотрудников АЭС огромное значение имеют полномасштабные тренажёры энергоблоков (копируют пульт управления. — RT). Они позволяют воссоздать условия работы оперативного персонала и проводить тренировки для всех возможных режимов работы оборудования.

Эти тренировки довольно интенсивные. На основе международного сотрудничества и анализа опыта эксплуатации темами занятий могут быть и нарушения, которые были на АЭС в других странах. Я хорошо знаю эту сферу, потому что в рамках научно-исследовательской работы занимаюсь математическим моделированием и разработкой методик для использования тренажёров энергетического оборудования.

— Как сложилась судьба реакторов РБМК? Какие новые реакторы были созданы для российских АЭС?

— РБМК — реактор большой мощности канальный, который был разработан в конце 1960‑х годов. Это гетерогенный реактор на тепловых нейтронах. В качестве замедлителя в нём используется графит, топливом является двуокись урана, теплоносителем — вода. РБМК был уникальным и эксплуатировался только в СССР. Первый энергоблок с РБМК-1000 был запущен в 1973 году. Его преимущество в возможности замены топлива без остановки реактора, но при этом он довольно сложен в управлении.

На момент аварии на ЧАЭС в эксплуатации находилось 15 таких реакторов, ещё десять возводились. После аварии строительство восьми РБМК прекратилось, в итоге в эксплуатацию были введены только два — на Смоленской АЭС и на Игналинской АЭС в Литве.

После распада СССР России было нецелесообразно отказываться от РБМК. Страна пошла по пути модернизации систем управления и безопасности и продолжила эксплуатацию уран-графитовых реакторов до исчерпания ресурса. Литва заморозила Игналинскую АЭС (прекратила работать в конце 2009 года. — RT), а новое руководство Украины вывело из эксплуатации три уцелевших энергоблока ЧАЭС.

В России три РБМК-1000 сейчас работают на Смоленской АЭС и по два блока — на Курской и Ленинградской станциях. Новые установки данного типа больше не проектировались. Упор был сделан на строительство и совершенствование водо-водяных реакторов (ВВЭР).

В ВВЭР в качестве топлива используется низкообогащённый диоксид урана, а замедлителем является обычная вода. Водо-водяной реактор отличает двухконтурная установка с корпусным реактором на тепловых нейтронах. Это самый распространённый в мире тип реакторов. На Западе он называется Pressure Water Reactor (PWR).

В современных водо-водяных реакторах реализовано несколько независимых каналов безопасности с оптимальным сочетанием пассивных и активных систем безопасности.

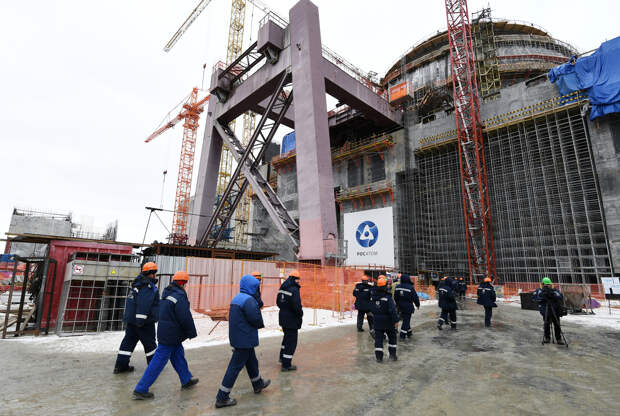

Сегодня на российских АЭС эксплуатируются ВВЭР-1000, который относится к третьему поколению, и ВВЭР-1200 — это поколение III+. В ближайшее время на Курской АЭС-2 в эксплуатацию будут введены два ВВЭР-ТОИ мощностью 1200 МВт каждый. Это поколение III++.

ВВЭР-ТОИ учитывает «постфукусимские факторы». В нём наиболее оптимально сочетаются активные и пассивные системы, обеспечивающие функциональное резервирование, длительную автономность энергоблока при аварии (не менее 72 часов. — RT). Такая станция устойчива к фактически любым экстремальным внешним воздействиям, включая землетрясение магнитудой 9.

Для ВВЭР-ТОИ был создан новый парогенератор (улучшает температурное регулирование. — RT). Наряду с этим разработан новый водно-химический режим (ВХР) теплоносителя первого контура, снижающий количество радиоактивных отходов.

Большую работу российские специалисты проделали для оптимизации нейтронно-физических характеристик активной зоны. Прежде всего был расширен диапазон работы изменения мощности энергоблока — так называемый манёвренный режим.

Вместе с тем сравнивать современные реакторы ВВЭР и РБМК, по крайней мере с профессиональной точки зрения, не совсем корректно. При их проектировании использовались совершенно разные подходы. За десятилетия эксплуатации энергоблоков меняются требования к энергоэффективности и другим характеристикам.

— Можно ли назвать современные АЭС абсолютно безопасными?

— Абсолютной безопасности не бывает, риск есть всегда, и кстати, справедливо это не только для ядерной энергетики. Но вероятность большого радиационного выброса для современных АЭС не может превышать показатель — десять в минус седьмой степени (0,0000001) в год для каждого реактора.

Обоснование в проекте именно такого значения вероятности является обязательным нормативным требованием. Таким образом расчётным значением служит радиационный выброс, который может произойти один раз за десять миллионов реакторо-лет.

— Тем не менее на Западе и в ряде других стран мира по-прежнему сильны радикальные экологические движения, выступающие за полный запрет мирного атома под предлогом аварий на ЧАЭС и «Фукусиме»...

— Нагнетание истерии вокруг атомной энергетики обусловлено главным образом политическими причинами и не имеет под собой объективной основы.

Каждый энергопереход, который совершало человечество, характеризовался освоением нового вида энергии, который качественно превосходил предыдущий. В этом контексте требования радикальных экологов в корне противоречат принципам научно-технического прогресса.

Возможно, это немного предвзято, но я считаю, что отказ от ядерной энергетики — это всё равно, что отказаться от автомобиля и пересесть на лошадиную повозку. Закрытие АЭС — это регресс, шаг назад в энергообеспечении, это удар по собственному экономическому и промышленному потенциалу.

Тем не менее в Европе долгое время существовал общественно-политический консенсус относительно того, что мирный атом не является частью зелёной энергетики. В неё якобы должны входить станции на возобновляемых источниках энергии, водороде и на сжиженном природном газе, хотя последний оставляет углеродный след, который даже больше угольного.

Совершенно абсурдно игнорируется то обстоятельство, что у АЭС нулевые выбросы в атмосферу. Это самый стабильный и, несмотря на все предрассудки, экологически чистый и безопасный источник электроэнергии.

— И всё же серьёзным недостатком АЭС являются радиоактивные отходы. Часть возмущений экологов связана именно с этим...

— Эксплуатация мирного атома, конечно же, имеет свои издержки. Во-первых, это относительно большие капитальные вложения. Во-вторых, эксплуатация АЭС требует создания разветвлённой научной и промышленной инфраструктуры, строжайшего соблюдения регламента во всех операциях.

Проблема отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) и радиоактивных отходов остаётся на повестке дня, но она не является нерешаемой. «Росатом» активно ведёт работы в части так называемого замкнутого ядерного топливного цикла. Так мы приблизимся к генерации «вечной» и чистой энергии.

Над воплощением этой мечты сейчас работают научные коллективы предприятий «Росатома», а практическая часть отрабатывается на АЭС, где функционируют два энергоблока на быстрых нейтронах — БН-600 и БН-800. Итогом этого труда будет промышленная технология превращения ОЯТ в новое топливо — так называемое МОКС-топливо, которое вновь будет использоваться на АЭС.

Одновременно российские атомщики первыми в мире решают ещё одну стратегическую задачу — дожигание минорных актинидов, то есть трансурановых элементов, образующихся при работе ядерного реактора. По сути, это технология «обезвреживания» радиоактивных отходов. Это следующий шаг в замыкании топливного цикла, уменьшении отходов, подлежащих захоронению, и значительному снижению их активности. Над созданием такой технологии работает Научно-исследовательский институт атомных реакторов (ГНЦ НИИАР, Димитровград Ульяновской области), где расположен исследовательский реакторный комплекс.

— Какие конкурентные преимущества даёт России дальнейшее развитие мирного атома?

— Мирный атом способен обеспечить стабильную энергобазу для тяжёлой промышленности, для любых населённых пунктов и любых объектов на территориях, отдалённых от центральных энергосетей. Иными словами, это более высокое качество экономики и жизни людей.

При этом под мирным атомом не стоит подразумевать исключительно громоздкие энергоблоки. Российские атомщики готовы предложить и альтернативу — атомные станции малой мощности (АСММ). Мини-АЭС актуальны и для наших регионов и многих дружественных России стран.

К этому стоит добавить, что «Росатом» является обладателем крупнейшего в мире портфеля заказов. Но его экспортный потенциал отнюдь не исчерпан, несмотря на санкции. Это касается как реакторов ВВЭР, так и АСММ.

Ядерная энергетика — одна из самых наукоёмких отраслей промышленности. Её развитие и интеллектуальный потенциал позволяют двигать вперёд другие отрасли России — медицину, электронное оборудование, электроэнергетику и средства автоматизации.

Свежие комментарии