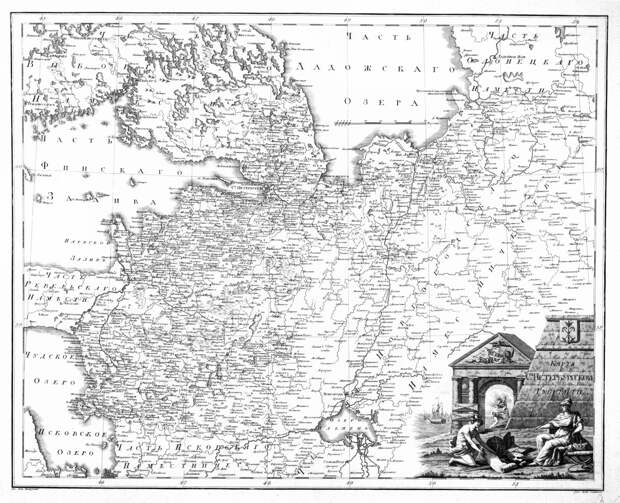

250 лет назад были приняты «Учреждения для управления губерний Всероссийской империи». Подписанный Екатериной II документ стал основой для проведения в стране масштабной административно-территориальной и судебной реформы. Россия получила губернии и наместничества, по своим очертаниям частично совпадающие с современными регионами РФ.

Императрица также выстроила чёткую административную и судебную вертикаль, обязав своих представителей на местах выполнять законы, а не заниматься самоуправством. По словам историков, после реформы система управления в империи стала значительно рациональнее и эффективнее, чем раньше.18 ноября 1775 года (7 ноября по старому стилю) Екатерина II подписала указ «Учреждения для управления губерний Всероссийской империи». Этот документ стал основой для проведения масштабной территориально-административной и судебной реформы.

Причины реформы

В процессе создания единого Русского государства его разделили на уезды. Они были сформированы стихийно из территорий бывших княжеств и сильно отличались друг от друга по размеру. В XVII столетии в районе границы также сформировались разряды — особые военно-административные округа, делившиеся на несколько уездов. Система управления была недостаточно эффективной, громоздкой и запутанной. Уездами руководили присланные из столицы воеводы, но входившие в их состав волости сохраняли самоуправление.

Москва слабо контролировала регионы. Это приводило к недоимкам при сборе налогов, нарушениям законов и прав населения страны, что, в свою очередь, выливалось в восстания.

Пётр I, получив всю полноту власти в стране, пришёл к выводу о необходимости проведения в России территориально-административной реформы, однако к практической реализации своих планов приступил только в 1707—1708 годах. Он ликвидировал уезды и поделил территорию России на губернии, а их разделил сначала на доли, а затем — на провинции и дистрикты. Вскоре после смерти Петра I дистрикты упразднили, воссоздав уезды.

Екатерина II в первые годы своего правления в целом сохранила административно-территориальное деление страны, доставшееся ей от предшественников. К октябрю 1775 года империя состояла из 23 губерний, делившихся на 62 провинции. Точное количество уездов неизвестно, так как данные по делению Новороссийской губернии не сохранились до наших дней.

«В губерниях власть была сконцентрирована в руках губернатора, который зачастую превращался в самодержца, что вызывало множество проблем, таких как произвол, коррупция и злоупотребления», — отметил в беседе с RT заведующий кафедрой истории государства и права МГУ имени Ломоносова доктор юридических наук Владимир Томсинов.

По словам историков, восстание под руководством Емельяна Пугачёва продемонстрировало Екатерине II, что дальше тянуть с реформированием системы управления страной нельзя. Произвол местных властей и их нежелание вникать в проблемы обычных жителей привели огромное количество людей в ряды повстанцев. Кроме того, руководители регионов изначально недооценили угрозу, исходящую от казацких волнений, а затем достаточно пассивно вели себя, пока восстание разрасталось.

Территориально-административной реформе (известной также как губернская или областная) предшествовало внедрение социальных и экономических изменений, предусмотренных императорским манифестом от 28 марта и указом от 5 июня 1775 года. Екатерина II сняла для всех категорий населения, кроме крепостных крестьян, ограничения на создание торгово-промышленных предприятий. Для купцов она ввела имущественный ценз при включении в гильдии, а также заменила рекрутскую повинность и подушную подать специальным налогом.

Жители городов, занимавшиеся торговлей и ремёслами, но не имевшие достаточного капитала, чтобы официально считаться купцами, были объявлены мещанами. Таким образом, критерии для включения подданных империи в то или иное сословие стали более чёткими.

Территориально-административная реформа Екатерины II

18 ноября 1775 года Екатерина II подписала «Учреждения для управления губерний Всероссийской империи». Этот законодательный акт состоял из 28 глав и 412 статей. Разрабатывала его императрица лично.

«Целью реформы было упростить систему местного управления, сделать её рациональнее и экономичнее, повысить эффективность административных и инфраструктурных решений», — подчеркнул в разговоре с RT профессор МПГУ доктор исторических наук Виталий Захаров.

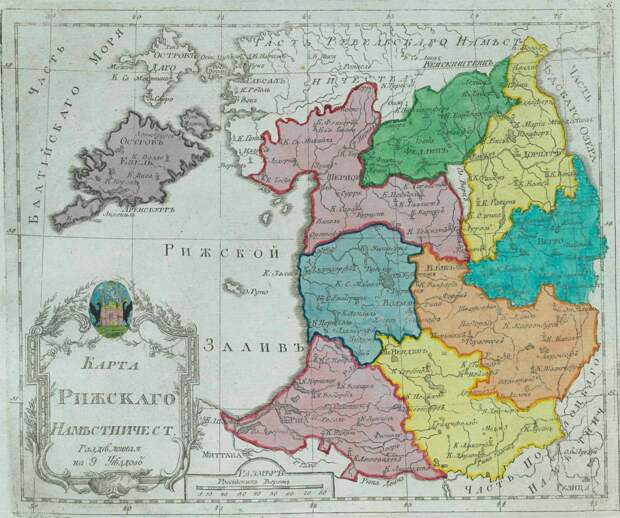

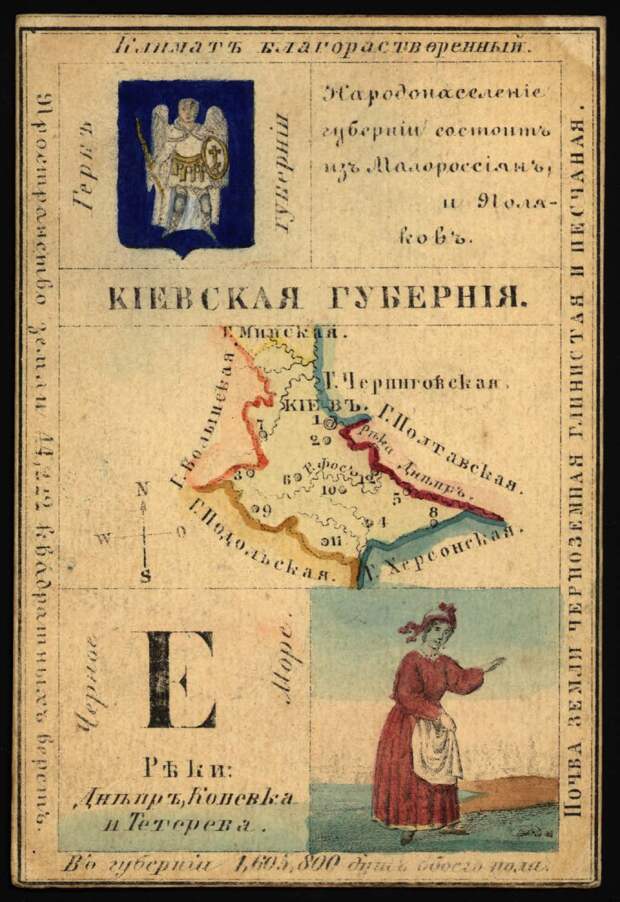

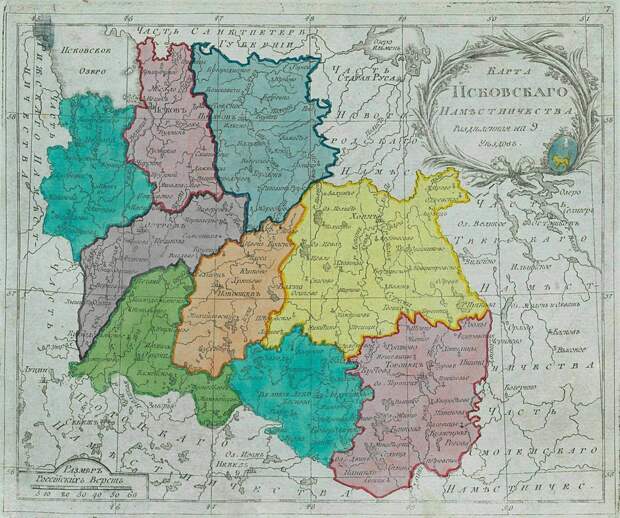

Согласно документу, империя делилась на базовые административные единицы — губернии и наместничества, — а те, в свою очередь, — на уезды, в которых проживали по 20—30 тыс. человек. В каждой административной единице существовала типовая вертикаль власти во главе с наместниками или губернаторами, а также судебные органы. Несколько губерний объединялись в генерал-губернаторства.

Порядок назначения и полномочия всех основных должностных лиц строго регламентировались. Также в учреждении описывались процедуры взимания налогов и функционирования казны.

«Произошла оптимизация административных единиц. Равномерное распределение населения означало и примерно равное количество налогоплательщиков по административным единицам. Одинаковый уровень финансовых возможностей различных губерний и наместничеств делал систему более справедливой», — отметил Виталий Захаров.

При губернаторе действовало губернское правление, контролировавшее работу других учреждений. За финансы отвечал вице-губернатор, а соблюдение законности контролировали прокурор и стряпчие.

Административно-полицейской властью в уездных городах наделялись городничие. В уездах формировались нижние земские суды — выборные коллегиальные органы административно-полицейского территориального управления. Руководили ими исправники, фактически возглавлявшие на местах полицию. Судебные органы отделялись от административной вертикали. Для различных сословий были созданы отдельные суды.

«Реформа предусматривала создание системы управления, основанной на законе и строгих инструкциях, что должно было значительно снизить возможность произвола. Одним из важнейших элементов данной реформы являлись суды, обязанные обеспечить справедливое и законное правосудие», — рассказал Владимир Томсинов.

В рамках реформы в регионах формировались специальные органы социального обеспечения вдов и сирот — дворянские опеки при верхних земских судах и городские сиротские суды при городовых магистратах.

Если ранее в империи насчитывалось 23 губернии, то в результате проведённой Екатериной II реформы общая численность губерний и наместничеств выросла до 50. А главами администраций Москвы и Санкт-Петербурга стали обер-полицмейстеры.

В дальнейшем центральные власти активно преобразовывали губернии в наместничества. К концу жизни Екатерины II империя делилась на 48 наместничеств и две губернии (Московскую и Санкт-Петербургскую). Кроме того, была создана Таврическая область.

165 российских населённых пунктов в ходе реформы Екатерины II официально получили статус городов. Среди них — Ковров, Вознесенск, Тирасполь, Умань, Херсон, Елабуга, Кременчуг, Мариуполь, Славянск, Моздок, Ставрополь, Суджа, Подольск.

Продолжая реформу управления, Екатерина II образовала в империи полицию и укрепила органы сословного самоуправления.

«Реформа призвана была укрепить представление о государственности через подчинение управления законодательству. Идея заключалась в модернизации государственного строя, переводе управления от личности к закону, что было в духе времени. Основная цель реформы — упорядочить управление в губерниях, перейти от произвольных решений губернаторов к управлению по законам и инструкциям. Модернизация государственного строя основывалась не на личных качествах руководителей, а на законе», — подчеркнул Владимир Томсинов.

После смерти Екатерины II её сын Павел I отменил отдельные положения реформы, проведённой матерью. В частности, он снова переименовал наместничества в губернии и упразднил институт генерал-губернаторов. Однако ключевые положения территориально-административной реформы Екатерины II сохранились. Её система государственного управления в основных моментах действовала до 1918 года, а границы многих губерний и наместничеств частично совпадают с современными субъектами Российской Федерации.

По словам экспертов, идеи, лежавшие в основе реформы Екатерины II, стали важной тенденцией развития российской государственности. У руководства страны появилось осознание необходимости модернизации через правовые нормы.

Свежие комментарии