360 лет назад гетман Войска Запорожского Иван Брюховецкий подписал с российским правительством договор, известный как Московские статьи. Брюховецкий добровольно согласился с резким ограничением автономных полномочий руководства Гетманщины и с переходом её земель в прямое царское управление. При этом официальная Москва предоставляла дополнительные привилегии малороссийским городам и гарантировала права казачеству.

В дальнейшем отдельные условия управления Гетманщиной неоднократно корректировались, однако основные положения Московских статей полностью опровергают домыслы некоторых украинских историков о том, что сотрудничество Гетманщины с Россией якобы носило «межгосударственный» характер.21 октября 1665 года между Войском Запорожским и российским правительством был подписан договор, известный как Московские статьи. Он резко ограничил автономию Гетманщины, но предоставил привилегии малороссийским горожанам и казачеству.

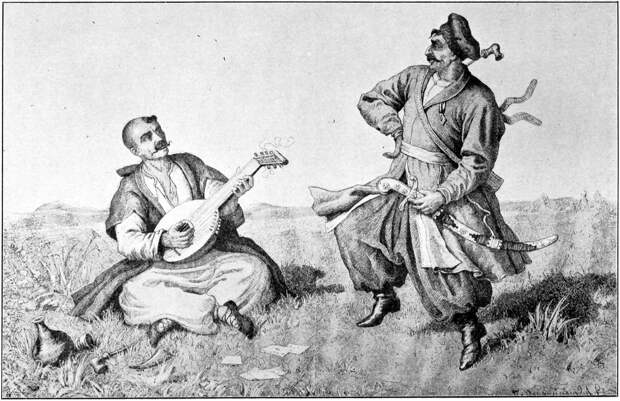

Свобода от Речи Посполитой

После распада Древнерусского государства значительная часть его юго-западных территорий оказалась в составе Великого княжества Литовского. Начиная со второй половины XV века, эти земли постепенно переходили под власть Москвы, в которой продолжали править потомки Рюриковичей. При Иване IV Литва вмешалась в Ливонскую войну и оказалась на грани полного разгрома. Тогда литовские элиты заключили Люблинскую унию с Польшей, создав единое государство — Речь Посполитую. Существенная часть ранее принадлежавших Литве русских земель — территории современной Украины — были переданы в прямое управление польскому королю.

В конце XVI века руководство Речи Посполитой попыталось навязать русскому православному населению так называемую Брестскую унию — переход в состав Римско-католической церкви с частичным сохранением богослужения византийской литургической традиции. Жители территорий современной Украины отчаянно сопротивлялись этому, за что польские власти подвергали их жестоким репрессиям. По словам историков, у тех, кто не хотел предавать веру и ополячиваться, не оставалось фактически никаких прав. Их часто могли безнаказанно убить, ограбить, подвергнуть насилию и пыткам.

С конца XVI столетия казаки неоднократно поднимали антипольские восстания, к которым иногда присоединялись и более широкие слои населения. Однако вплоть до середины XVII века такие выступления не приводили ни к каким серьёзным результатам. Власти Речи Посполитой либо топили их в крови, либо шли на временные незначительные компромиссы.

Ситуация изменилась после того, как польский подстароста совершил налёт на хутор, принадлежавший казацкому сотнику Богдану Хмельницкому. Шляхтич увёз с собой сожительницу Хмельницкого, жестоко избил его сына и разграбил имущество. В суде и при дворе над казаком посмеялись, а когда он стал возмущаться происходящим, то попал в тюрьму, откуда его с трудом освободили друзья.

Разъярённый Хмельницкий отправился в Запорожскую Сечь и возглавил масштабное антипольское восстание. Благодаря его военным способностям повстанцы смогли взять верх над польскими войсками в ряде сражений, однако, по словам историков, ресурсов для полной победы у них не было. Хмельницкий несколько раз обращался к русскому царю Алексею Михайловичу с просьбой о принятии Войска Запорожского и подконтрольных ему земель в состав России. Но война с Речью Посполитой требовала много сил и средств. Поэтому сразу решение о полномасштабной поддержке Войска Запорожского Алексей Михайлович принять не смог.

Польская шляхта опустошала территорию современной Украины, совершая массовые преступления против мирного населения. Тем же занимались с разрешения Речи Посполитой войска Крымского ханства. В сложившейся ситуации Алексей Михайлович уже не смог ответить отказом на очередную просьбу Хмельницкого принять подконтрольные казакам земли в состав России. Осенью 1653 года соответствующее решение подержал Земской собор. В начале 1654 года в Переяславе был собран казацкий совет (рада), участники которого решили уйти под власть Москвы и присягнули русскому царю. После этого Россия вступила в продолжавшуюся до 1667 года войну с Речью Посполитой.

В 1657 году Богдан Хмельницкий умер, и территории современной Украины стали ареной не только русско-польского противоборства, но и борьбы за власть между представителями казацкой старшины. Гетманом был избран сын Хмельницкого Юрий, но уже через месяц часть старшины сместила его и проголосовала за бывшего генерального писаря Ивана Выговского. Против этого решения возникла мощная оппозиция — в том числе в Запорожской Сечи. Критики обвиняли Выговского в желании предать казачество и Россию, чтобы перейти на сторону Речи Посполитой, что в конце концов оказалось правдой. Со временем среди казаков также возникла протурецкая партия. Казацкие группировки переходили от одной политической силы к другой.

«Начался период острого и одновременно затяжного гражданского противостояния, который известен нам как период Руины», — рассказал в беседе с RT доцент СПбГУ Артём Барынкин.

Московские статьи

В начале 1663 года казаки избрали кошевым гетманом Запорожской Сечи Ивана Брюховецкого — бывшего адъютанта Богдана Хмельницкого и воспитателя его сына. Несколько месяцев спустя так называемая Чёрная рада, в которую входили широкие слои казачества, провозгласила его гетманом Войска Запорожского.

За участие в обороне Глухова, благодаря которой провалился поход короля Речи Посполитой Яна II Казимира на Левобережье Днепра, Брюховецкий получил боярский титул и руку княжны Дарьи из рода Долгоруких.

«Для представителя казацкой старшины это был неслыханный карьерный рост», — отметил в разговоре с RT доктор исторических наук, доцент МГУ имени Ломоносова Фёдор Гайда.

Однако политические позиции Брюховецкого, как в Гетманщине, так и в Русском государстве в целом, были достаточно слабы.

«Иван Брюховецкий, в отличие от ряда своих предшественников, особенно такой звезды, как Богдан Хмельницкий, не имел какого-то серьёзного военно-политического опыта, уникального происхождения или заслуг перед казачеством. Он понимал, что ему нужна поддержка, и эту поддержку он находит в Москве», — рассказал Артём Барынкин.

Осенью 1665 года Брюховецкий отправляется в столицу России и подписывает там с царским правительством договор, известный как Московские статьи.

Согласно этому документу, права руководства Гетманщины существенно ограничивались. Брюховецкий отказался от ряда полномочий в финансовой и, в частности, налоговой сфере. Малороссийские города и земли официально объявлялись прямым владением русского царя без всяких ограничений.

Гетману запрещалось устанавливать связи с иностранными государствами. А выборы главы Войска Запорожского могли проводиться только с одобрения царя и в присутствии царских послов.

За сбор налогов, согласно договору, отвечали русские воеводы. Численность регулярных царских войск, постоянно находившихся в Малороссии, возрастала.

При этом царь даровал малороссийским городам привилегии, соответствующие нормам Магдебургского права. В документе также подтверждались права казачества и оговаривались вопросы его материального обеспечения.

«Подписанный договор фактически упразднял автономию Гетманщины», — подчеркнул Фёдор Гайда.

Любопытно, что сами статьи Брюховецкий подписал не словами «верный слуга и подданный», как это было принято ранее, а «холоп Ивашка».

Казацкая старшина была недовольна условиями нового договора, так как, по словам историков, документ резко сокращал простор для налоговых злоупотреблений на местах. Это негативно сказалось на авторитете Брюховецкого.

Тем временем на связь с Брюховецким вышел правобережный гетман Пётр Дорошенко. Он предлагал гетману Войска Запорожского объединить оба берега Днепра под эгидой Османской империи и Крымского ханства. Он даже обещал Брюховецкому уступить руководство новым объединением.

В 1667 году между Россией и Польшей было заключено Андрусовское перемирие, закрепившее раскол Гетманщины по Днепру. Многие казаки оказались недовольны его условиями. Это вскоре вызвало на Левобережье выступления, переросшие в восстание. Брюховецкий его возглавил. Однако Дорошенко начал переговоры с участниками восстания за спиной у Брюховецкого, пытаясь при этом установить связи с властями Речи Посполитой.

Со временем Дорошенко стал требовать, чтобы Брюховецкий отдал гетманскую булаву и присягнул ему лично. Гетман Войска Запорожского понял, что его обманули. Пытаясь спасти своё положение, он сам вышел на связь с турками и присягнул на верность Османской империи. Но это его не спасло.

В июне 1668 года состоялся совет казаков с обоих берегов Днепра. Брюховецкого схватили, Дорошенко приказал приковать его к пушке и взмахнул при этом рукой. Присутствующие восприняли это как приказ расправиться с гетманом и забили Брюховецкого до смерти.

В дальнейшем участники восстания на Левобережье вступили в переговоры с Москвой и выразили покорность царю. Чтобы успокоить казацкую старшину, русское правительство пообещало расширить полномочия руководства Малороссии во внутренних делах. Это было закреплено в Глуховских статьях, подписанных в 1669 году.

Хотя некоторые современные украинские историки пытаются позиционировать отношения Москвы и Войска Запорожского после Переяславской рады как сотрудничество двух независимых субъектов, содержание договоров 1650-х—1660-х годов однозначно указывает на то, что казаки вместе с подконтрольными им землями вошли в состав Русского государства, получив при этом определённые автономные права.

Свежие комментарии