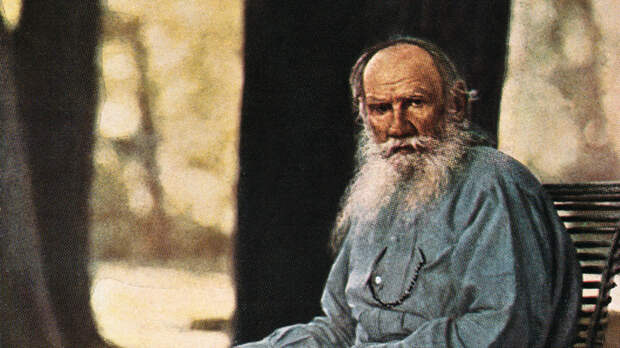

10 ноября (по новому стилю) 1910 года Лев Толстой тихо покинул Ясную Поляну, где прожил почти всю жизнь. Это решение стало результатом долгого внутреннего пути: стремления жить по своим духовным убеждениям, отказаться от собственности и привычных бытовых ролей. Уход писателя вызвал разлад в семье: одни сочли его поступок поиском свободы, другие — предательством привычного мира.

10 ноября 1910 года: Лев Толстой навсегда покинул родной дом

Уход Льва Толстого из родного имения не был неожиданным порывом. Это был итог долгого внутреннего пути, попытка жить согласно внутренним убеждениям: просто, без собственности, без власти быта над душой. Его последние дни стали символом разрыва между духовным идеалом и реальной жизнью, в которую он был погружён десятилетиями.

Хронология событий

Весна — лето 1910 года

В семье Толстых нарастал конфликт. Писатель стремился к жизни, основанной на простоте и отказе от собственности. Он желал сделать свои произведения общественным достоянием, отказаться от гонораров и имущества. Софья Андреевна была категорически против. Она переживала о материальном будущем детей и считала, что муж разрывает связи с семьёй и реальной жизнью.

В это же время рядом с Толстым всё чаще оказывался Владимир Чертков — ближайший единомышленник, издатель и последователь идей писателя. Софья Андреевна болезненно воспринимала его влияние и писала в дневнике: «Я просто чувствую, что он отнял у меня душу моего мужа».

Летом Чертков поселился недалеко от Ясной Поляны, и Толстой втайне от жены внёс его в завещание как распорядителя.

Софья догадывалась об этом и тревожилась всё больше.Сентябрь — октябрь 1910 года

В дневниках Толстого появились записи: «Иногда думается: уйти ото всех»,

«Мне очень тяжело в этом доме сумасшедших». Толстой чувствовал усталость и приближение конца жизни. Он писал о желании уйти и закончить жизнь в уединении.

Ночь на 28 октября (10 ноября по новому стилю) 1910 года

Решение Льва Толстого созрело окончательно. Около трёх часов ночи Толстой тихо поднялся, разбудил своего врача Душана Маковицкого и сказал ему: «Я решил уехать. Вы поедете со мной». Писатель попросил не будить Софью Андреевну. На столе осталось письмо — в нём Толстой прощался и благодарил жену за прожитые 48 лет. В конце он просил не искать его. Выйдя из дома, Толстой поехал к станции.

28—29 октября (10—11 ноября)

Писатель сел в поезд третьего класса. В вагоне было сильно накурено, и Толстой подолгу стоял на холодной площадке между вагонами. Врач Маковицкий был убеждён, что именно так граф и заболел воспалением лёгких. Первая остановка на пути Толстого — Оптина пустынь. Там он хотел встретиться со старцем Иосифом, но тот оказался болен. Тогда граф направился в Шамордино, к своей сестре, монахине Марии, затем — в Ростов.

31 октября (13 ноября) 1910 года

В дороге стало ясно, что Толстой тяжело болен. Маковицкий принял решение выйти на ближайшей крупной станции — Астапово. Начальник станции предоставил свою комнату. Сюда приехали дети Толстого, Софья Андреевна, Владимир Чертков, священники и репортёры крупнейших газет. Журналистам выделили отдельный вагон. Толстого охраняли, вход в комнату был закрыт для всех. Даже Софью Андреевну долго не подпускали к мужу, она ходила под окнами в отчаянии.

6 ноября (19 ноября) 1910 года

Состояние писателя критическое. Толстой повторял: «Надо удирать. Надо удирать куда-нибудь». Когда он заснул, Софью Андреевну наконец пустили к нему.

7 ноября (20 ноября) 1910 года

Лев Николаевич Толстой умер в доме начальника станции Астапово.

Почему Лев Толстой ушёл из собственного дома и что он говорил об этом

Уход Льва Толстого из Ясной Поляны — это была точка, к которой он и его жена Софья Андреевна шли десятилетиями. Их брак вместил и глубокую привязанность, и тяжёлую борьбу между двумя разными представлениями о жизни и духовном долге.

Софья Андреевна взяла на себя весь бытовой и семейный груз. Воспитание 13 детей, ведение хозяйства, переписывание рукописей, приём гостей, дела имения — всё это легло на её плечи. Она переписывала ночами рукописи мужа, иногда один и тот же текст по нескольку раз. Её жизнь была отдана Толстому целиком.

Но уже в ранние годы брака в ней поселилась внутренняя рана. Перед свадьбой Толстой дал ей читать свои дневники с подробными признаниями в прежних связях. Она вышла замуж со слезами, но не потому, что не любила. Она уже чувствовала себя рядом с гением, но вне его мира.

После шестых родов врачи запретили Софье Андреевне рожать, но Толстой требовал продолжения семьи. Она подчинялась — и хоронила детей, одного за другим. Особенно тяжёлой стала смерть младшего сына, Вани, который умер в семь лет.

Эта потеря стала переломом: дом уже не объединял, а разъединял. Толстая писала: «Мой милый Ванечка скончался… Боже мой, а я жива!» После этого в Софье Андреевне появилась болезненная усталость, а в Толстом усиливалась борьба.

Его новая религиозно-этическая система строилась на принципах простоты, труда, братской любви, отказе от собственности и телесных удовольствий. Он видел смысл в духовном освобождении.

Но для Софьи Андреевны это звучало как отрицание всей прожитой жизни. Она писала: «Я свободна есть, спать, молчать и покоряться. Но я не свободна думать по-своему, любить то и тех, кого и что избрала сама, идти и ехать, где мне интересно и умственно хорошо». Лев Николаевич же чувствовал, что умирает в доме, где его больше не понимают.

В 1906 году у Софьи Андреевны началось тяжёлое воспаление — гнойная киста. Врачи требовали немедленной операции. Толстой же говорил: «Я против вмешательства, которое, по моему мнению, нарушает величие и торжественность великого акта смерти». Он считал смерть естественным раскрытием души. Софью Андреевну чудом спасли врачи, но их отношения уже были разрушены.

Софья Андреевна впала в отчаяние. Она ещё любила, но любовь превратилась в боль, ревность, страх потерять даже то малое, что осталось. Толстой чувствовал себя загнанным. За несколько дней до ухода он писал, что задыхается и должен уехать.

Мнение родственников Льва Николаевича о его уходе из дома

Как отмечает писатель Павел Басинский, автор книги «Лев Толстой: Бегство из рая», вопрос «Кто виноват?» не имеет однозначного ответа. В дневнике Софьи Андреевны есть строка, которая, по словам исследователя, точнее всего отражает суть случившегося: «Что случилось — непонятно, и навсегда будет непостижимо».

Софья Андреевна: любовь, долг и отчаяние

Почти полвека рядом с Толстым она была женой, матерью 13 его детей, переписчицей и редактором его рукописей, вела быт. Их жизнь была интенсивной и сложной, в равной мере наполненной взаимной привязанностью, трудом и тяжёлыми конфликтами. Когда Толстой решил уйти из семьи, Софья Андреевна была утомлена болезнями, истощена постоянной тревогой. Писатель же всё сильнее рвался к иной жизни — без собственности, без чина, без ложного величия. Для неё же семья была последним смыслом и домом, который нужно удержать любой ценой. Отсюда — крик, боль, непонимание: она была уверена, что муж ушёл от неё.

Дети: между двумя правдами

Старшие сыновья и дочери стремились сохранить равновесие. Они видели и страдание матери, и тяжесть духовного кризиса отца. Младшая дочь, Саша, напротив, стала для Толстого ближайшей спутницей и посредником между ним и кругом его последователей.

Чертков: чужой в семье, но не враг

Владимир Чертков, ученик Толстого, считал себя тем, кто помогает писателю не предать высшего в себе. Для Софьи Андреевны он был чужаком, который увёл мужа из дома духовно ещё до физического ухода. Толстой долгие годы ощущал, что его жизнь слишком тяжела ложными обязанностями, славой, ожиданиями окружающих. Он мечтал уйти ещё много лет назад: в 1884-м он просто вышел из дома с котомкой в руке, но тогда его вернули.

Свежие комментарии